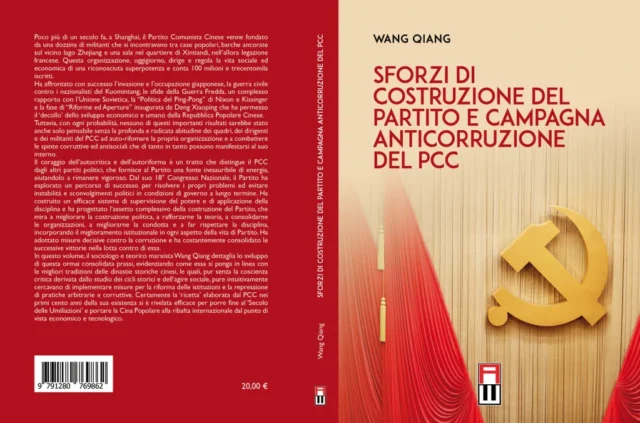

Il libro Sforzi di costruzione del Partito e campagna anticorruzione del PCC di Wang Qiang, professore associato presso l’Università Nazionale della Difesa e studioso del pensiero di Xi Jinping, si presenta come un compendio ragionato del “nuovo corso” disciplinare e organizzativo del Partito Comunista Cinese (PCC) nell’ultimo decennio, intrecciando storia, dottrina e prassi di governo del Partito. Il testo consente al lettore non specialista di navigare un materiale concettualmente esigente senza rinunciare alla precisione terminologica. Fin dalle pagine iniziali, il volume colloca la battaglia anticorruzione dentro una tradizione più ampia: quella dell’autoriforma, intesa come tratto distintivo della forma-partito comunista cinese e come architrave della sua longevità nel governo. In particolare, Wang insiste sul nesso tra autocorrezione e stabilità strategica: la capacità del Partito di “guardarsi allo specchio” e di intervenire sui propri errori è presentata come l’antidoto al ciclo storico di ascesa e caduta dei poteri di governo.

Uno dei meriti maggiori del libro è di ricostruire una genealogia dell’autocritica che non si esaurisce nelle parole d’ordine, ma viene fatta risalire a snodi precisi della storia del PCC. La “Riunione del 7 agosto” del 1927, ad esempio, è evocata come momento fondativo della scelta di ammettere apertamente gli errori e mutare linea – dal compromesso con il Kuomintang alla strategia della rivoluzione agraria e della lotta armata. Il resoconto sottolinea il valore politico del gesto: definire come “coraggiosa” la decisione di correggere pubblicamente rovesci e diagnosi errate, radicandola nella “fede e sicurezza comunista”. La stessa logica ritorna nella celebre “riunione dei 7.000 quadri” del 1962, quando Liu Shaoqi riconobbe la responsabilità del Partito per difficoltà economiche attribuite fino ad allora ai soli disastri naturali. In questi passaggi storici, Wang legge la matrice istituzionale della critica e dell’autocritica, non come rituale episodico, ma come dispositivo di governo degli errori.

Il discorso storico si prolunga fino al 1978, con il Terzo Plenum dell’XI Comitato Centrale che riabilita la linea “ricercare la verità nei fatti”, corregge le deviazioni di sinistra e sposta il baricentro sullo sviluppo economico e la Riforma e Apertura. Non si tratta di una semplice rievocazione: l’autore estrae da quell’episodio la lezione metodologica che alimenta l’attuale ciclo disciplinare – emancipare la mente, legare teoria e prassi, costruire istituzioni che rendano possibile la revisione degli errori senza scosse sistemiche. In questo senso, la storia è usata come deposito di “precedenti” per legittimare l’odierno sforzo di autoriforma.

Il cuore del volume è però dedicato alla Nuova Era, dove autocritica e anticorruzione si saldano in un unico progetto: “autogoverno pieno e rigoroso del Partito”. Qui Wang offre il quadro più minuzioso delle leve normative e organizzative attivate dopo il XVIII Congresso (novembre 2012). L’autore ripercorre l’avvio della campagna anticorruzione con “tolleranza zero”, la messa a fuoco delle “Quattro malefatte” (formalismo, burocratismo, edonismo, stravaganza), le “Otto Regole” per migliorare la condotta e la costruzione di una barriera legale e regolativa contro i comportamenti opportunistici. La sezione è anche ricca di dati aggregati: centinaia di migliaia di casi gestiti, punizioni irrogate, verifiche condotte, fino alla constatazione – ribadita in più sedi – che si è conseguita una “vittoria schiacciante” pur nella consapevolezza che la lotta resta di lungo periodo. Ma il valore di questa parte non è solo informativo, in quanto la sequenza numerica è usata come argomento politico per sostenere la credibilità deterrente della disciplina.

La riforma delle pratiche di autocritica riceve una trattazione specifica e, per il lettore occidentale, particolarmente illuminante. Wang ricorda l’immagine coniata da Xi – “esaminarsi allo specchio, sistemare i vestiti e il cappello, fare un bagno e curare le proprie manchevolezze” – per descrivere la campagna del 2013 sulla “linea di massa” e l’effettivo riscontro organizzativo: riunioni rinviate o ripetute perché non conformi agli standard, coinvolgimento di decine di milioni di membri, articolazione delle “quattro forme” di scrutinio interno che spaziano dalla critica morale e pedagogica alle sanzioni più severe. L’idea di fondo è che l’autocritica non sia un’arma punitiva, ma un meccanismo graduato di prevenzione e cura – “far arrossire e vergognare” chi sbaglia lievemente, intervenendo in modo proporzionato laddove emergano violazioni gravi e reiterate.

Un capitolo di rilievo riguarda la tematizzazione del binomio “tigri e mosche”, cioè l’esigenza di colpire sia i vertici corrotti sia la minuta corruzione capillare che guasta il rapporto con i cittadini. Qui il libro si fa assertivo, documentando la punizione di circa 400 funzionari a livello provinciale e ministeriale o superiore, e menziona casi emblematici a vertice elevato e insiste su un aspetto spesso sottovalutato: la cooperazione internazionale per il rientro dei fuggitivi, con oltre 8.300 funzionari rimpatriati da più di 120 Paesi tra 2014 e 2020. La tesi è trasparente: senza simultaneità verticale – tigri e mosche – l’azione disciplinare perderebbe efficacia sistemica e la “mosca” diventerebbe ingranaggio di protezione per la “tigre”.

Wang affronta con franchezza anche la questione della supervisione dei supervisori, un nodo classico di ogni architettura disciplinare. La casistica portata – dall’inchiesta su quadri interni al sistema di ispezione disciplinare (CCDI) all’espulsione di dirigenti provinciali incaricati proprio del controllo – serve a dimostrare che nessuno è al riparo dal perimetro della responsabilità. L’argomento ha una valenza non solo etica ma istituzionale, in quanto l’efficacia del controllo dipende dalla credibilità della sua auto-applicazione.

Dal punto di vista teorico, il libro è coerente con una visione “organizzativa” del potere. L’autoriforma viene trattata come infrastruttura che consente alla leadership centralizzata e unificata del Comitato Centrale di mantenere la coesione strategica del Partito; l’anticorruzione, come strumento per evitare l’erosione lenta del consenso che la cattiva condotta e i privilegi ostentati produrrebbero nel corpo sociale. In un passaggio di forte intensità, Wang ricorda – facendo proprie parole di Lenin – che la maturità di un partito si misura sulla capacità di nominare i propri errori, analizzarne le cause e correggerli in tempo utile. Questa triade, storicamente declinata nel PCC, è proposta come ragione sostantiva della resilienza del Partito-Stato cinese.

Un altro aspetto meritorio è la cura con cui l’autore intreccia citazioni, esempi storici e metafore culturali. Il riferimento a Zhang Wentian e all’aneddotica classica – i sovrani che prosperano perché trovano difetti in sé stessi – conferisce profondità culturale all’idea di autocritica, sottraendola alla caricatura del “processo” e restituendola come pratica antica di governo di sé. In questo modo, Wang universalizza il principio dell’autocorrezione e sinizza la grammatica disciplinare, radicandola in un ethos che combina marxismo e tradizione.

In conclusione, Sforzi di costruzione del Partito e campagna anticorruzione del PCC è un testo-chiave per comprendere come il Partito Comunista Cinese concettualizza e pratica la lotta alla corruzione: non come mera “pulizia” reattiva, ma come componente organica dell’autogoverno e della leadership politica. Che lo si legga con l’interesse dello specialista o con la curiosità dell’osservatore, il volume di Wang Qiang fornisce materiali indispensabili per valutare dall’interno la cassetta degli attrezzi disciplinare del PCC: il primato dell’autoriforma, l’istituzionalizzazione della critica/autocritica, la centralità delle regole e dei regolamenti, la simultaneità dell’attacco “verticale” alle tigri e “orizzontale” alle mosche, la chiusura delle scappatoie internazionali.